Ausstellung und Begleitprogramm

Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg

Mobilisierungsseite | Eröffnungsveranstaltung | Eröffnungsrede von Karl Rössel | Führung mit Karl Rössel | "Das Schweigen durchbrechen" | "Die Verdammten dieser Erde im Zweiten Weltkrieg" | Kleine Ausstellung | Medienberichte |

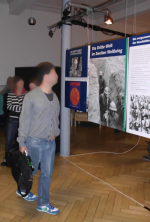

Vom 2. April bis 8. Mai 2011 wurde die Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg" in der Alten Mensa in Göttingen gezeigt. 1300 Menschen besuchten in den fünf Wochen die Ausstellung, darunter sieben Schulklassen verschiedener Göttinger Gymnasien trotz zwei Wochen Osterferien während der Ausstellungszeit. Mit diesen hohen BesucherInnenzahlen gehört Göttingen mit Berlin, Köln und Luzern zu den erfolgreichsten Ausstellungsorten. Nicht nur die Zahlen, sondern auch das Feedback war durchweg positiv bzw. überwältigend - bis zu "Das war die beste Ausstellung, die ich je gesehen habe!"

Vom 2. April bis 8. Mai 2011 wurde die Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg" in der Alten Mensa in Göttingen gezeigt. 1300 Menschen besuchten in den fünf Wochen die Ausstellung, darunter sieben Schulklassen verschiedener Göttinger Gymnasien trotz zwei Wochen Osterferien während der Ausstellungszeit. Mit diesen hohen BesucherInnenzahlen gehört Göttingen mit Berlin, Köln und Luzern zu den erfolgreichsten Ausstellungsorten. Nicht nur die Zahlen, sondern auch das Feedback war durchweg positiv bzw. überwältigend - bis zu "Das war die beste Ausstellung, die ich je gesehen habe!"Die Ausstellung sowie das gleichnamige Buch thematisieren die Rolle der Menschen in Asien, Afrika, Ozeanien und Südamerika während des Zweiten Weltkriegs, wie zum Beispiel deren Beiträge zur Befreiung vom Faschismus. Obwohl jede dieser Weltregionen involviert war, wird deren Rolle weder im wissenschaftlichen noch im allgemeinen Geschichtsbild wahrgenommen und gewürdigt. Dem zugrunde liegt ein vorherrschendes Welt- und Geschichtsbild, in dem sich Europa und Nordamerika selber zum Zentrum des Geschehens erklären und ihren ehemaligen Kolonien einen drittklassigen Platz zuweisen.

Die Ausstellung basiert auf zehnjährigen Forschungen und Reisen des Rheinischen JournalistInnenbüros und bietet nun umfangreiches Ton- und Bildmaterial, das die Menschen aus den entsprechenden Regionen selber zu Wort kommen lässt. Seit 2009 tourt die Ausstellung durch den deutschsprachigen Raum, wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, dieses wichtige Kapitel der Geschichte auch in Göttingen präsentiert zu haben.

Fortdauernde Diskussionen

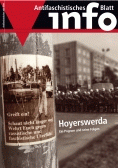

Faschismusbegriff und Geschichtspolitik in Japan

In der Ausgabe Nr. 92 des Antifaschistischen Infoblatt AIB ist ein Artikel der A.L.I. zu "Faschismusbegriff und Geschichtspolitik in Japan" erschienen. Unseren Artikel "fashizumu" könnt ihr hier als pdf runter laden (635 kb) | (bessere Qualität 3,9 MB). In dem Artikel heißt es einleitend:

In der Ausgabe Nr. 92 des Antifaschistischen Infoblatt AIB ist ein Artikel der A.L.I. zu "Faschismusbegriff und Geschichtspolitik in Japan" erschienen. Unseren Artikel "fashizumu" könnt ihr hier als pdf runter laden (635 kb) | (bessere Qualität 3,9 MB). In dem Artikel heißt es einleitend:"Neben Deutschland und Italien war Japan bedeutender Akteur des Zweiten Weltkriegs. Während der Pazifikkrieg oder Pearl Harbour bekannte Begriffe in der deutschen Geschichtsschreibung sind, so sind die Ideologie, die Japan verfolgte und das Ausmaß der japanischen Gräueltaten wenig bekannt und hierzulande nur schwer zu recherchieren. Im Rahmen der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg vom 2. April bis 8. Mai 2011 in Göttingen hat sich die Antifaschistische Linke International A.L.I. mit dem Begriff des historischen japanischen Faschismus und geschichtspolitischen Diskussionen in der Gegenwart auseinandergesetzt."

Am 14. Dezember 2011 fand in Seoul / Südkorea die 1000ste Kundgebung von ehemaligen "Trostfrauen" und ihren UnterstützerInnen statt. Die Frauen fordern Entschädigung und Würde vom japanischen Staat, nachdem das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg systematische sexuelle Versklavung von Frauen in Asien betrieben hatte. Weltweit fanden Solidaritäts-Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich dieses Datums statt.

Am 14. Dezember 2011 fand in Seoul / Südkorea die 1000ste Kundgebung von ehemaligen "Trostfrauen" und ihren UnterstützerInnen statt. Die Frauen fordern Entschädigung und Würde vom japanischen Staat, nachdem das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg systematische sexuelle Versklavung von Frauen in Asien betrieben hatte. Weltweit fanden Solidaritäts-Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich dieses Datums statt.

Beim Korea Verband Berlin findet ihr weitere Informationen.

Am 8. April 2011 fand in Göttingen die Veranstaltung "Das Schweigen durchbrechen - Die sexuelle Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg" statt.

"Ignoranz gegenüber den BewrInnen"

Die Zeitschrift iz3w sprach mit Karl Rössel über die Ignoranz der Medien über die Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima für die BewrInnen der Pazifikregion. Das Interview könnt ihr hier als pdf downloaden. Bereits in seiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg am 2.4.2011 in Göttingen kritisierte der Autor und Ausstellungsmacher diesen "atomaren Kolonialismus".

Begleitprogramm zur Ausstellung

Begleitprogramm zur Ausstellung

In Göttingen setzten verschiedene Institutionen, Gruppen und Initiativen aus Göttingen in einem kulturellen und politischen Begleitprogramm eigene Schwerpunkte, um einzelne Themen genauer zu betrachten und in einen größeren Zusammenhang einzuordnen.

Ausstellung in Uni und Schulen

Aus der großen Ausstellungsversion konnten weitere Kontakte und Möglichkeiten entwickelt werden. So zeigte der Göttinger AStA dieselbe Ausstellung in einer kleinen A2-Version vom 2. bis 13. Mai 2011 in den beiden größten Göttinger Mensen - der Nord- und der Z-Mensa. Auch an der Berufsbildenden Schule III war die kleine Ausstellung zu sehen. Mehr Infos und Bilder findet Ihr hier.

Eröffnungsveranstaltung

Am Samstag, den 2. April 2011 wurde die Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg" in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz mit Karl Rössel (Ausstellungsmacher) eröffnet. 100 Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen und politischen Spektren hörten sich bei einem Glas Sekt oder Orangensaft den Eröffnungsvortrag an. Zuerst sprach eine Vertreterin der Göttinger OrganisatorInnen über die Intentionen die Ausstellung in die Stadt zu holen.

Sie erläuterte das Anliegen, dem vorherrschenden Welt- und Geschichtsbild mit den Themen der Ausstellung eine komplexe, internationalistische Perspektive entgegenzustellen. Zum anderen ist den Göttinger Initiativen daran gelegen, mit der Ausstellung auch auf die Gegenwart zu verweisen. Denn die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieg und Faschismus' sind auf der ganzen Welt allgegenwärtig: während die ZwangsarbeiterInnen von der rot-grünen Bundesregierung vor einigen Jahren mit einem Almosen abgespeist wurde, warten ehemals sexuell versklavte Frauen in Korea und Japan auf Entschuldigungen und Entschädigungen der japanischen Täter. Dafür demonstrieren sie seit den 1990er Jahren jede Woche in Seoul/Korea.

Nach dieser Einführung der Göttinger OrganisatorInnen sprach Karl Rössel 45 Minuten über die Entstehungsgeschichte und die Inhalte der Ausstellung. Seine Eröffnungsrede könnt Ihr hier nachlesen. Seit den 1980er Jahren beschäftigt er sich mit seinem Kollektiv Rheinisches JournalistInnenbüro mit der Dritten Welt im Zweiten Weltkrieg. In ihrem Buch "Hoch die internationale Solidarität" aus den 1980er Jahren wollten sie einige Zahlen von Opfern aus Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika nennen. Als sie in Kölner Archiven keine einzige Zahl finden konnten, entschlossen sie sich zu den internationalen Recherchen in den verschiedenen Kontinenten. Denn dort sind Kriegserlebnisse sehr präsent - ob in den verschiedenen "Veteranenclubs", Museen oder Schriften.

Karl erklärte nicht nur die verschiedenen Ereignisse, die in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika während des Zweiten Weltkriegs - der in Afrika bereits 1935 und in Asien 1937 begann und erst im August 1945 durch die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki endete - passierten. Er erklärte auch, warum er es nach 20 Jahren Diskussion um den Begriff "Dritte Welt" diesen nach wie vor favorisiert: er nutzt ihn trotz aller Kritiken im Sinne Frantz Fanons als politischen Kampfbegriff.

Einen aktuellen Bezug stellte Karl in Bezug auf Ozeanien her: Die aktuellen Nachrichten zur Reaktorkatastrophe in Fukushima/Japan werden stets damit kommentiert, dass die radioaktiv verstrahlte Wolke "glücklicherweise" auf den Pazifik ziehe. Dass Millionen von Menschen auf kleinen und größeren Inseln den Pazifik bevölkern, kommt in dieser Denkweise nicht vor. Die Menschen aus Ozeanien werden bis heute aus dem eigenen Weltbild ausgeblendet. Zumal Ozeanien die Region der Erde mit der größten atomaren Verseuchung durch 300 Atomwaffentests seit 1945 bis heute ist.

Nach dem Vortrag schauten sich noch viele BesucherInnen bis 22 Uhr die Ausstellung an und hörten den ZeitzeugInnen an den 10 Hörstationen zu.

Führung mit Karl Rössel

Am Sonntag, den 3. April 2011 führte Karl Rössel 70 BesucherInnen durch die Ausstellung. Im Prolog erklärte er die weltpolitische Situation zu Anfang des Zweiten Weltkriegs, in dem die Niederlande, Großbritannien und Frankreich den Großteil der Erde kolonial unterworfen hatten. Das war der wichtigste Ausgangspunkt für die Einbeziehung Asiens, Afrikas, Ozeaniens und Lateinamerikas in den Zweiten Weltkrieg.

Nach allgemeinen Einführungen im Prolog erklärte Karl anhand des Ausstellungsteils zu Ozeaniens die genauen Dimensionen, die der Zweite Weltkrieg in den verschiedenen Kontinenten angerichtet hat. Nach der zweistündigen Führung schauten sich noch viele BesucherInnen weitere Teile der Ausstellung an.

Der zweite Ausstellungstag war mit dieser enormen BesucherInnenanzahl ebenfalls ein voller Erfolg. An den ersten beiden Tagen besuchten insgesamt 200 Menschen die Ausstellung.

"Die

"Das Schweigen durchbrechen - Die sexuelle Versklavung durch das japanische Militär"

Am Freitag, den 8. April 2011 fand die Veranstaltung "Das Schweigen durchbrechen - Die sexuelle Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg" statt. Die Veranstaltung handelte von den 200.000 Mädchen und Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs systematisch durch das japanische Militär verschleppt und vergewaltigt wurden. Ein Teil dieser Frauen kämpft bis heute um Würde und Entschädigung - denn die japanische Regierung leugnet dieses patriarchalische Kriegsverbrechen bis heute. Natalay Jung-Hwa Han vom Korea-Verband (Berlin) und Tsukasa Yajima (Fotograf aus Berlin/Japan) waren als ReferentInnen zu Gast. 40 Menschen aus verschiedensten Spektren und gesellschaftlichen Positionierungen besuchten die Veranstaltung.Die Veranstaltung wurde von den OrganisatorInnen der Ausstellung und der Veranstaltung eingeleitet. Die entsprechende Vertreterin erläuterte, dass der feministische Schwerpunkt bewusst gewählt wurde. Vergewaltigung als Kriegsstrategie ist kein ausschließlich japanisches Phänomen, sondern wurde im deutschen Faschismus genauso betrieben. In den ehemaligen Konzentrationslagern wurden die sogenannten "Sonderbauten" eingeführt, in denen Frauen vergewaltigt wurden. Sie waren Teil eines "Belohnungssystems" für die KZ-Häftlinge. Bis heute wird in imperialistischen Kriegen Vergewaltigung als systematische Kriegsstrategie genutzt. Am Beispiel des Kosovo wurde dies deutlich, wie die Vertreterin erklärte.

Nach der Einführung folgte der einstündige Dokumentarfilm "63 Years On...", in dem betroffene Frauen aus Ost- und Südostasien selbst zu Wort kommen. Auf ergreifende Weise erzählen betroffene Frauen und teilweise ihre Nachkommen von ihren Erlebnissen. Auf eine komplexe Art stellt der Film dar, wie das japanische Militär das System der Vergewaltigungen entwickelte, welchen Strategien dies folgte und wie die japanische Regierung bis heute damit umgeht: Das Thema wird bis heute verschwiegen oder gar dementiert.

Nataly Jung-Hwa Han folgte mit der Präsentation "Von der Ohnmacht zur Ohrmacht" zu den sogenannten "Trostfrauen". Neben historischen Fakten berichtete sie vor allem über die politische Bewegung, die sich vor 20 Jahren entwickelt hat. Anfang der 1990er Jahre brach Kim Hak-Soon als erste Frau das Schweigen und klagte die japanische Regierung öffentlich an. Mehrere hundert Frauen folgten ihr prompt. Seitdem kämpfen sie als Bewegung für eine Entschuldigung und Entschädigung seitens der japanischen Regierung. Jeden Mittwoch demonstrieren sie in Seoul/Südkorea vor der japanischen Botschaft - am 14.12.2011 wird die tausendste Demonstration stattfinden.

Nach einer Diskussion wurde der Abend mit der Foto- und Klanginstallation "Von Angesicht zu Angesicht" des Menschenrechtsaktivisten und Fotografen Tsukasa Yajima geschlossen. Er wohnte von 2003 bis 2006 im "Haus des Teilens" in Seoul/Südkorea, in dem ehemalige sexuell versklavte Frauen heute gemeinsam leben. Er portraitierte diese Frauen in schwarz-weiß Fotografien und nahm gemeinsam mit einem Kollegen ihre Gesänge über die Zeit des Zweiten Weltkriegs auf.

"Die Verdammten dieser Erde im Zweiten Weltkrieg"

Am 7. Mai 2011 fand die Abschlussveranstaltung - "Die Verdammten dieser Erde im Zweiten Weltkrieg" mit Alice Cherki - der Ausstellung statt. Mit 140 Menschen war dies die am besten besuchte Veranstaltung.

Als Einleitung reflektierte eine Vertreterin der AusstellungorganisatorInnen über die fünf Wochen, in denen die Ausstellung in der Alten Mensa in Göttingen gezeigt wurde. Besonders geschätzt wurde der Kontakt zu Menschen, mit denen der politische und soziale Kontakt sonst nicht alltäglich ist. So besuchten z.B. auch mehrere ältere Frauen um die siebzig Jahre alt die Ausstellung und redeten mit den Aufsichtspersonen über ihre eigenen Kriegserlebnisse. Durch die verschiedenen Schulklassen konnte mit SchülerInnen ebenso ein weiteres Zielpublikum für die eigenen Inhalte und Publikationen gefunden werden.

Es folgte der Vortrag von Alice Cherki. Sie ist als jüdisches Kind in Algier/Algerien aufgewachsen und musste unter dem Vichy-kontrollierten Land antisemitische Gesetze selbst miterleben. Später arbeitete sie als Psychiaterin in Algerien und lernte dabei Frantz Fanon, den späteren internationalen Sprecher der algerischen Befreiungsbewegung, kennen. Gemeinsam revolutionierten sie erst das psychiatrische System Algeriens, um sich dann gemeinsam mehr und mehr dem antikolonialen Befreiungskampf zu widmen. Alice Cherki kämpfte in der Front de Libération Nationale (FLN) im algerischen und tunesischen Untergrund.

In ihrem Vortrag sprach Alice Cherki über die Bedeutung des Zweiten Weltkriegs für die antikolonalen Befreiungskämpfe am Beispiel Algeriens. Sie legte ihren Fokus auf die Erfahrungen Frantz Fanons aus dem Zweiten Weltkrieg für seine antikoloniale Theoriebildung, die er in "Schwarze Haut, weiße Masken" und "Die Verdammten dieser Erde" niederschrieb. Wichtige Erfahrung war für ihn der Rassismus in der Armee des "Freien Frankreichs", der er sich freiwillig von Martinique aus anschloss, um gegen den Faschismus zu kämpfen. Obwohl alle Soldaten dasselbe Ziel hatten, wurden sogenannte "Coloureds" und "Schwarze" nicht nur von ihren "weißen" Kameraden, sondern auch von institutionalisierter militärischer Ebene diskriminiert. So erhielten sie weniger Sold und schlechteres Essen. Als der Faschismus in Europa besiegt war, durften die Soldaten aus den damaligen Kolonien nicht an den offiziellen Feiern teilnehmen. Nach Ende des Krieges lösten die damaligen sogenannten "Mutterländer" der Kolonien nicht nur ihre Versprechen bezüglich weiterem Sold oder Kriegsrente nicht ein, sondern verwehrten ihnen auch ihre nationalen Unabhängigkeiten. Diese Erfahrungen waren ausschlaggebend für die antikolonialen Befreiungskämpfe der 1950er Jahre, wie auch in Algerien.

Nach dem Vortrag wurde eine sehr vielfältige und umfangreiche Diskussion geführt. Es wurden die psychiatrischen Punkte in Cherkis und Fanons Biographie vertieft, aber auch über die aktuellen Revolten in Nordafrika diskutiert. Der Bogen wurde am Ende wieder geschlossen, als über ein Lernen aus Fanons Theorien für die heutigen Kämpfe in Nordafrika gesprochen wurde.

Im Anschluss wurde in den 8. Mai, den 66. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus, gefeiert. Im Foyer über der Alten Mensa gab es Cocktails und Musik.Denn auch wenn den OrganisatorInnen der Ausstellung besonders an einer internationalistischen Perspektive auf die Geschehnisse in der Welt gelegen ist, und obwohl am 8. Mai 1945 in Sétif/Algerien die Franzosen ein Massaker an der algerischen Zivilbevölkerung angerichtet haben, so bleibt der 8. Mai von einem antifaschistischen Standpunkt aus in Deutschland ein Tag der Freude über den Sieg des Faschismus. Am nächsten Tag, den 8. Mai 2011 war dann der letzte reguläre Ausstellungstag in Göttingen - vom Datum her von den OrganisatorInnen sicher nicht ganz zufällig gewählt.

Kleine Ausstellung

Gemeinsam mit dem Göttinger AStA wurde organisiert, dass die Ausstellung in einer kleinen A2-Version vom 2. bis 6. Mai in der Nordmensa und vom 9. bis 13. Mai im Eingangsfoyer Zentralmensa gezeigt wird. Hier könnt Ihr die Presseerklärung des AStA nachlesen.

Medienberichte

Am Mittwoch, den 30. März 2011 sendete das Stadtradio Göttingen in ihrer Sendung "Eine Stunde Ein Thema" zwischen 10.00 und 11.00 Uhr einen ausführlichen Bericht zur Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg". Im Gespräch mit dem Stadtradio-Redakteuer waren Karl Rössel (Rheinisches JournalistInnenbüro Köln), Regina Begander und Roland Drubig (Institut für angewandte Kulturforschung IfaK und Entwicklungspolitisches Informationszentrum EPIZ aus Göttingen).

Am Mittwoch, den 30. März 2011 sendete das Stadtradio Göttingen in ihrer Sendung "Eine Stunde Ein Thema" zwischen 10.00 und 11.00 Uhr einen ausführlichen Bericht zur Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg". Im Gespräch mit dem Stadtradio-Redakteuer waren Karl Rössel (Rheinisches JournalistInnenbüro Köln), Regina Begander und Roland Drubig (Institut für angewandte Kulturforschung IfaK und Entwicklungspolitisches Informationszentrum EPIZ aus Göttingen).

Die Sendung könnt Ihr hier als Audio-Dateien runter laden und Euch noch einmal anhören. Vielen Dank an das Stadtradio Göttingen!

Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4

--

Göttinger Tageblatt, 8. April 2011

"Das Schweigen durchbrechen"

Eine Veranstaltung mit dem Titel "Das Schweigen durchbrechen": Die sexuelle Versklavung von Frauen durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg" wird am Freitag, 8. April, angeboten. Um 18 Uhr wird in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz der Dokumentarfilm "63 Years on..." gezeigt. Er berichtet, wie mehr als 200.000 Frauen während des Zweiten Weltkriegs aus Japan und Korea verschleppt und zu sexuellen Diensten gezwungen wurden.

Im Anschluss hält die Menschenrechtsaktivistin Nataly Jung-Hwa Han einen Vortrag darüber, wie die ehemaligen Ianfu (japanisch für "Trostfrauen") es schafften, ihre Scham zu überwinden und politisch aktiv zu werden. Doch bis heute hat die japanische Regierung sich weder offiziell entschuldigt, noch den überlebenden Frauen eine Entschädigung gezahlt. Zum Abschluss zeigt der Menschenrechtsaktivist und Fotograf Tsukasa Yajima eine Foto- und Klangpräsentation. Die Veranstaltung ist Teil der Ausstellung "Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg".

--

Junge Welt, 7. April 2011

Aus anderem Blickwinkel

Die Ausstellung »Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg« ist in Göttingen zu sehen

In Berlin gibt es keine Straße, die nach dem bedeutenden kolonialismuskritischen Intellektuellen Frantz Fanon benannt ist. Auch einen Platz, der den Namen des antiimperialistischen Schriftstellers Aimé Cesairé trägt, sucht man vergeblich. Die Konrad-Adenauer-Straße und -Platz findet man dagegen sehr rasch. Adenauer, der Architekt von Wiederbewaffnung und Renazifizierung der Bundesrepublik, war von 1931 bis 1933 Vizedirektor der Deutschen Kolonialgesellschaft. In Sorge ob der Platznot seines Volkes empfahl er, daß das »Deutsche Reich (…) unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben« müsse. Aber kennen Sie eine Initiative, die deshalb die Adenauer-Straße oder den Adenauer-Platz umbenennen möchte? Die Geschichte der ehemaligen Kolonien, des Trikonts und Ozeaniens, spielt in der öffentlichen Wahrnehmung, in Schulunterricht und Forschung der Länder der »Ersten Welt« nicht die Rolle, die ihr eigentlich zukäme.

Um so wichtiger sind Initiativen wie die vom Entwicklungspolitischen Informationszentrum (EPIZ), dem Institut für angewandte Kulturforschung (IfaK) und dem Verein für antifaschistische Kultur e.V. veranstaltete Ausstellung »Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«. Diese Wanderausstellung wurde Ende 2009 erstmals in Berlin gezeigt (siehe jW vom 4.9.2009) und ist derzeit in der Alten Mensa in Göttingen zu besichtigen. Basierend auf umfangreichen Forschungen des Rheinischen JournalistInnenbüros wird dort ein anderer Blick auf Krieg und Widerstand vermittelt als in der Herrschaftsgeschichtsschreibung der imperialistischen Staaten. Von den Zwangsrekrutierungen afrikanischer Soldaten über den Vernichtungskrieg der japanischen Faschisten gegen China bis zur Rolle der Afroamerikaner in der US-Armee erschließt die Ausstellung Schritt für Schritt dunkle Stellen auf der historischen und politischen Landkarte der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Menschen zweiter Klasse

Zu Wort kommen dabei Forscher und Zeitzeugen aus den jeweiligen Ländern selbst: Etwa Te Mikael Kidanemariam, der sich im Alter von zehn Jahren dem Partisanenkampf gegen die italienischen Besatzer in Äthiopien anschloß; Yoro Ba, der 1940 im Senegal von Kolonialbeamten des Vichy-Regimes zwangsrekrutiert wurde; Samuel Masila Mwanthi, der als Fahrer in der britischen Armee 1943/44 gegen die Japaner gekämpft hat. Ihre Erfahrungen, so unterschiedlich sie sind, lassen sich auf einen gemeinsamen Nenner bringen: die Behandlung als Menschen zweiter Klasse. In den Kolonialarmeen galten sie als Kanonenfutter, erhielten geringeren Sold als ihre weißen »Kollegen«, waren oft gezwungen, für Ziele zu kämpfen, die mit ihren eignen Interessen nichts zu tun hatten, und wurden, nachdem man sie nicht mehr brauchte, schleunigst wieder vergessen. »Man gab uns ein farbloses Hemd, ein Khakihemd Knöpfe, eine Decke, ein Paar Stiefel und Socken. (…) Wir waren als Exsoldaten daran zu erkennen, daß wir gerade mal zehn Cent für einen Tee hatten«, berichtet Samuel Masila Mwanthi über seine Entlassung aus der britischen Armee.

Einen Schwerpunkt der Ausstellung und des Begleitprogramms bildet die Geschichte Hunderttausender Frauen, die von der japanischen Armee zur Prostitution gezwungen wurden. Hwang Kum-Ju ist eine der etwa 100000 Koreanerinnen, die man in Militärbordelle verschleppte, quälte und vergewaltigte. Wurden sie schwanger, bekamen sie Spritzen, die zu Unterleibsblutungen führten, und japanische Ärzte schabten ihnen in den Lagerkliniken die Gebärmutter aus. Viele von ihnen haben diese Tortur nicht überlebt. Lange Zeit nach dem Krieg war die sexuelle Versklavung der sogenannten Trostfrauen in Japan und in den betroffenen Ländern Asiens ein Tabu. Erst in den 1990er Jahren brachen mutige Frauen das Schweigen und setzten sich für Entschädigung und ein Schuldbekenntnis Tokios ein.

Guerilla

Eine große Stärke der Ausstellung (und des dazugehörigen Buches »›Unsere Opfer zählen nicht‹. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg«, Berlin/Hamburg 2005) ist, daß sie die Menschen in den Ländern des Trikonts nicht allein als Opfer begreift, sondern sie als geschichtlich-handelnde, Widerstand leistende Subjekte ernst nimmt. So etwa die Mitglieder der Hukbalahap (»Antijapanische Volksbefreiungsarmee«) auf den Philippinen, der mit 30000 Kämpfern und 70000 Reservisten schlagkräftigsten Guerilla des Landes. Unter großen Opfern kämpften sie gegen die Streitkräfte des Tenno. Die Landbevölkerung unterstützte sie, weil sie dort, wo sie konnten, eine Landreform durchsetzten. Als die US-Armee 1944, zweieinhalb Jahre nach ihrem Abzug, auf die Philippinen zurückkehrte, waren weite Teile des Landes bereits befreit. Luis Taruc, Kommandant der Volksbefreiungsarmee, berichtet: »Die US-amerikanischen Soldaten, die in unsere Provinz Pangasinán einrückten, saßen in ihren Jeeps, musizierten auf der Ukulele und verteilten Schokoladeriegel und Zigaretten an die Bevölkerung. Sie brauchten dort nicht mehr zu kämpfen, denn das hatten wir bereits für sie erledigt.« Wer nun denkt, Washington hätte sich dafür erkenntlich gezeigt, irrt. Remedios Gomez-Paraisa, Kommandantin der Hukbalahap, erinnert sich, daß US-Truppen schon Anfang 1945 etwa 200 ihrer Genossen ermordeten. Kolonialmacht blieb eben Kolonialmacht, und so gingen die Kämpfer der Volksbefreiungsarmee abermals zurück in die Berge.

Wer hat davon je im Schulunterricht gehört? Werden zur Erforschung dieser verdrängten Aspekte der Geschichte des 20. Jahrhunderts auch nur annähernd so viele Mittel aufgewandt wie zur Ausdehnung der »Stasi-Überprüfung nunmehr bis auf den letzten Eskimo« (Wolfgang Schwanitz)? »Wer die Macht hat, der hat das Sagen, auch in der modernen Geschichtsschreibung. Deshalb zählen weder die Taten noch die Opfer der unterdrückten und kolonialisierten Menschen«, faßt Kum’a Ndumbe III., Professor an der Universität Jaunde in Kamerun, den Stand der Dinge im Vorwort des Begleitbuches zur Ausstellung zusammen.

Bis 8. Mai. Informationen zur Ausstellung und zum Begleitprogramm: www.3www2-goettingen.de

Göttinger Tageblatt, 2. April 2011

Massaker in Nanjing

Ausstellung zeigt Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg

Er heißt zwar Zweiter Weltkrieg, aber häufig wird in Darstellungen vor allem das Geschehen in Europa und aus europäischer und nordamerikanischer Sicht beschrieben. Eine konsequent andere Sicht hat das Rheinische Journalistinnenbüro eingenommen – daraus entstanden das Buch und die gleichnamige Wanderausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“, die ab heute in Göttingen zu sehen ist.

Afrikanische Soldaten in britischen oder französischen Diensten, das Schicksal schwarzer Kriegsgefangener, Stützpunkte im Südpazifik, die Dienste Einheimischer als Kundschafter: Solchen Themen sind die Journalisten nachgegangen. Sie wollen damit auch zeigen, welche Rolle Staaten außerhalb der westlichen Hemisphäre im Kriegsgeschehen hatten.

Bis 1945 hätten Millionen Soldaten aus der Dritten Welt einen wichtigen Beitrag geleistet, „um die Welt vom europäischen Faschismus und japanischen Großmachtwahn zu befreien“, wie es in einer Beschreibung der Ausstellung heißt. Weite Teile der Dritten Welt – von der lateinamerikanischen Küste über Nordafrika und den Nahen Osten bis nach Indien, Südostasien und Ozeanien – hätten zudem als Schlachtfelder gedient und seien nach Kriegsende verwüstet gewesen. Allein in China habe der Krieg mehr Opfer als in Deutschland, Italien und Japan zusammen gefordert.

Mit ihren Recherchen geben die Autoren den Kriegsbeteiligten in der Dritten Welt ein Gesicht, so zum Beispiel Biuku Gasa von den Salomonen. Dort nämlich strandete 1943 der spätere US-Präsident John F. Kennedy mit seinen Leuten, nachdem ihr Patrouillentorpedoboot von einem japanischen Zerstörer versenkt worden war. Gasa zählte zu den einheimischen Scouts, die die Küsten überwachten, um die Amerikaner mit Informationen über die Bewegungen der japanischen Streitkräfte zu versorgen. Gasa und sein Freund Aaron Kumana fanden den damaligen Kapitän Kennedy mit seinen Leuten und sorgte dafür, dass das US-Militär die Landsleute retten konnte.

Auch die Schrecken des Krieges jenseits der westlichen Hemisphäre schildern die Autoren, so das von Japanern Ende 1937 an der chinesischen Bevölkerung begangene Massaker in der heute mit Göttingen verbandelten Stadt Nanjing. Mindestens 200 000 Menschen kostete das Massaker das Leben, die Autoren des Buches zur Ausstellung gehen von 370 000 Toten und 20 000 bis 80 000 Vergewaltigungen aus. 3000 Menschen seien lebendig begraben worden.

Doch auch in der Dritten Welt – das verschweigen Autoren und Ausstellungsmacher nicht – gab es Kollaborateure der faschistischen Achsenmächte. Denjenigen, die gegen die Faschisten kämpften, war nach Kriegsende oft ein bitteres Schicksal beschert: Sie sollten wieder in den Status der Kolonialisierten zurückkehren. Diese Erfahrung lieferte Unabhängigkeitsbestrebungen weitere Nahrung.

Die Ausstellung wird am Sonnabend, 2. April, um 18 Uhr in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz eröffnet. Um 19 Uhr hält Karl Rössel einen Vortrag. Am Sonntag, 3. April, findet um 14 Uhr eine Führung mit Rössel statt. Die Schau ist bis Sonntag, 8. Mai, zu sehen, dienstags 12.30 bis 20.30, donnerstags 12.30 bis 17, mittwochs sowie freitags bis sonntags von 12.30 bis 17 Uhr. Führungen für Schulklassen nach Anmeldung unter der Telefonnummer 0551/487141.

Programm zur Ausstellung

Zur Ausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ gibt es ein Begleitprogramm mit Vorträgen und Filmvorführungen. Gleich mehrere Veranstaltungen thematisieren das Schicksal von Frauen, die in von Japan besetzten Gebieten in Asien und der Pazifikregion in Militärbordelle verschleppt wurden. Einen Vortrag zum Thema und eine Präsentation von Fotos von ehemaligen Sexsklavinnen gibt es am Freitag, 8. April, um 18 Uhr in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz; das Lumière, Geismarlandstraße 19, zeigt am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr und am Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr den Dokumentarfilm „63 Years on...“ In weiteren Vorträgen geht es um postkoloniale Geschichte und die Afrika-Politik der Nationalsozialisten. Schau und Veranstaltungen werden unter anderem von entwicklungspolitischen Initiativen organisiert.

Buch und Materialien

Ihre Rechercheergebnisse hat das Rheinische Journalistinnenbüro zu dem Buch „Unsere Opfer zählen nicht. Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ verarbeitet, das von Recherche International herausgegeben wurde (geb., 444 Seiten mit rund 400 Fotos, Verlag Assoziation A, 29,50 Euro). Das Buch enthält übergreifende Abschnitte etwa zu den Themen „Veteranen aus vier Kontinenten“, „Kolonialpläne der Nazis“ oder „Schwarze in der US-Armee“. Dazu kommen ausführliche nach Schauplätzen gegliederte Kapitel, die das Geschehen in Afrika, in Lateinamerika und der Karibik, im Nahen Osten, in Asien und in Ozeanien schildern. Teilweise wird dabei auch auf die Situation nach 1945 eingegangen.

Darüber hinaus ist eine 224 Seiten starke Veröffentlichung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ mit „Unterrichtsmaterialien zu einem vergessenen Kapitel der Geschichte“ erschienen, die zwölf Euro kostet und ebenfalls reich bebildert ist. Auf einer beiliegenden CD sind auch die Originaltöne von Zeitzeugen zu hören.

Ignoranz der Medien über die Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima